近年来,随着区块链技术的迅速发展,加密货币的应用也不断扩大。在中国,加密货币的法律地位复杂,涉及多个法律领域。江西省作为中国中部地区的重要省份,其加密货币相关的法律案例逐渐增多,尤其是在经济和社会形态上,对于加密货币的监管与法律惩罚也逐渐得到大家的关注。本文将深入探讨江西加密货币的判刑案例,研究其法律依据和对社会的影响。

在江西省,涉及加密货币的案件主要包括非法集资、诈骗等类型。近年来,一些企业以加密货币为幌子,吸引投资者资金,最终导致集资诈骗的发生。此类案例的增多,引发了司法机关的重视,多个涉案人员因违反法律被判刑。例如,某公司以发行“虚拟货币”为名向社会公众融资,最终因未取得金融监管部门的许可,被判处重刑。

在中国,关于加密货币的法律法规并不明确,但相关的法律框架可以根据现行的法律来进行解释。例如,《刑法》中的非法集资罪和诈骗罪,均可以适用于利用加密货币进行的违法活动。同时,《反洗钱法》也为打击利用加密货币进行的洗钱行为提供法律支持。这些法律为司法机关提供了打击涉及加密货币违法活动的依据。

加密货币相关的判刑案例不仅影响了涉案人员的生活,也对整个社会产生了深远的影响。首先,这些案例提高了公众对加密货币风险的认识,许多投资者开始警惕加密货币市场的潜在陷阱。其次,政府的严厉打击也推动了加密货币行业的合规化,促使参与者更加注重法律风险的防范。这为加密货币的健康发展提供了良好的社会氛围。

随着技术的发展和投资需求的增加,加密货币在未来具有广阔的市场前景。然而,法律对于加密货币的监管仍需完善。江西省的示例可能为全国提供重要的参考,促使更多地方政府和司法机关制定相关政策。对公众而言,更应提高风险意识,增强投资决策的谨慎性,以免落入诈骗和非法集资的陷阱。

在江西,涉及加密货币的判刑案例有很多,主要集中在通过利用加密货币进行非法集资或诈骗。一个显著的案例是某公司推出的“虚拟货币”项目,该项目吸引了大量投资,但因未取得法律许可最终被判刑。案例的具体细节包括犯罪手法、受害者情况、判决结果等,反映出加密货币的潜在风险和法律的反应。

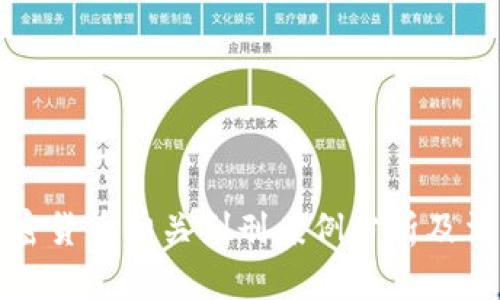

加密货币在中国并没有明确的法律定义,其法律地位较为复杂。总体而言,中国政府对加密货币采取了较为保守的态度,禁止ICO(首次代币发行)和交易所的法定货币交易。相关法律法规尚未完全形成,但部分法律条款可用于打击利用加密货币进行的违法行为,如诈骗、洗钱等。

要避免加密货币的诈骗,投资者需要提高自身的风险意识和警惕性。在投资之前,应: 1. 进行充分的市场调研,了解项目背景和团队资质; 2. 避免参与回报过高的项目,通常高收益伴随着高风险; 3. 保持警惕,尽量不接受陌生人的投资建议; 4. 关注政府和权威媒体公布的警示信息。

江西省对于加密货币的法律解读与全国一致,主要是通过现有的法律框架进行。即使没有针对加密货币的专门法律,像非法集资、诈骗罪等相关法律依然适用于此类行为。政府对加密货币的态度趋向审慎,主要是为了保护投资者的合法权益。

判刑对于加密货币行业的影响是多方面的。一方面,它可以有效震慑潜在的违法行为,减少诈骗案件的发生;另一方面,严格的法律限制可能阻碍正当的创新和投资。因此,如何平衡监管与创新是未来发展的重要课题。

投资加密货币需要注意的风险主要包括: 1. 市场波动风险:加密货币价格剧烈波动,投资损失较大; 2. 法律风险:在合法框架外进行加密货币交易可能面临法律责任; 3. 技术风险:黑客攻击、技术故障等问题可能导致资产损失; 4. 骗局风险:加密货币市场鱼龙混杂,随时可能遭遇诈骗。

综上所述,江西加密货币相关判刑案例的研究,不仅帮助我们理解法律对这一新兴领域的监管方式,也提醒公众在参与投资时增强风险意识,确保自身权益受到保护。

leave a reply